Veuillez patienter pendant que nous traitons votre requête

Caroline Langill, Changements de polarités

L'esthétisme des machines

Misplaced Affection (1983), de Laura Kikauka, fut une œuvre fondatrice non seulement parce qu’elle offrait une parodie complexe de l’environnement domestique, mais aussi parce qu’elle reflétait les préoccupations féministes de l’heure quant aux rapports entre les femmes et la technologie. Nancy Paterson, artiste très active au sein de sa communauté à Toronto, a aussi abordé la question des genres sexuels et de la technologie dans ses œuvres transdisciplinaires Hair Salon TV (1985) et Bicycle TV: Some Interactive Exercise (1989).

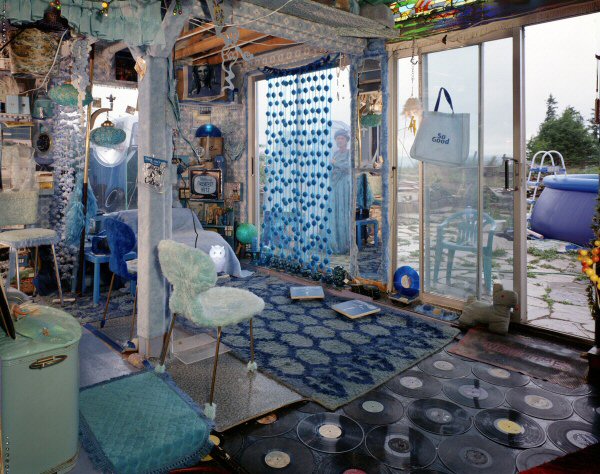

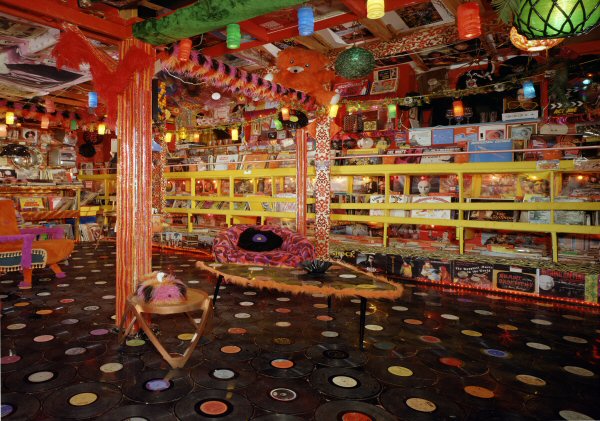

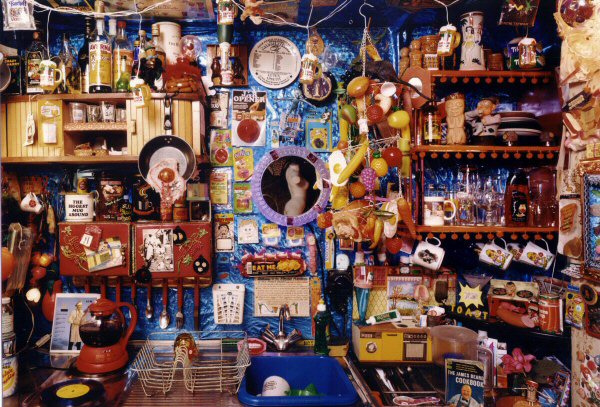

Même si peu de femmes œuvraient dans le champ des arts médiatiques au milieu des années quatre-vingt, Kikauka et Paterson ont réussi à faire leur chemin dans l’arène de la technologie numérique dominée par les hommes. Alors que Paterson s’intéressait à notre rapport avec le téléviseur, Kikauka créait de denses environnements cinétiques qui posaient un regard critique non seulement sur la technologie, mais aussi sur le phénomène de marchandisation et les déchets qui en résultent. Lorsqu’on se trouve en présence d’une œuvre de Kikauka, telle que Funny Farm (1985- ), par exemple, avec ses allures d’entropie organisée, on ne peut s’empêcher de penser que l’artiste, en embrassant la culture populaire, le grotesque, la foire et le carnavalesque, a voulu bousculer les modes de présentation propres au musée.

Les œuvres de Doug Back font également appel à des stratégies anti-institutionnelles et anti-conformistes. Ainsi, l’artiste a créé sa sculpture cinétique Small Artist Pushing Technology en 1987, mais il en a réalisé deux autres versions depuis, chacune s’avérant plus soignée et plus perfectionnée que la précédente. L’entrelacs de fils et de cordons disgracieux très visibles dans la première version conférait une touche grotesque à l’œuvre, qui transgressait l’esthétique lisse que le cinéma et la littérature d’après-guerre avaient pressentie pour la technologie de l’avenir. Avec leur approche « do it yourself », Back et Kikauka ont proposé une esthétique qui, depuis, est devenue la marque de l’art médiatique canadien.

Bad Trick de Roland Brener évoquait également le carnavalesque en s’appuyant sur une interaction avec le public, sur une esthétique à base de pixels et sur l’utilisation d’objets trouvés. Ainsi, avec leur approche « Do It Yourself », Kikauka, Back et Brener ont créé une « esthétique de la machinerie » qui est devenue la marque de l’art médiatique canadien.

Les œuvres de Doug Back font également appel à des stratégies anti-institutionnelles et anti-conformistes. Ainsi, l’artiste a créé sa sculpture cinétique Small Artist Pushing Technology en 1987, mais il en a réalisé deux autres versions depuis, chacune s’avérant plus soignée et plus perfectionnée que la précédente. L’entrelacs de fils et de cordons disgracieux très visibles dans la première version conférait une touche grotesque à l’œuvre, qui transgressait l’esthétique lisse que le cinéma et la littérature d’après-guerre avaient pressentie pour la technologie de l’avenir. Avec leur approche « do it yourself », Back et Kikauka ont proposé une esthétique qui, depuis, est devenue la marque de l’art médiatique canadien.

Bad Trick de Roland Brener évoquait également le carnavalesque en s’appuyant sur une interaction avec le public, sur une esthétique à base de pixels et sur l’utilisation d’objets trouvés. Ainsi, avec leur approche « Do It Yourself », Kikauka, Back et Brener ont créé une « esthétique de la machinerie » qui est devenue la marque de l’art médiatique canadien.

Caroline Langill © 2009 FDL

Table des matières :

- Caroline Langill, Changements de polarités

• Introduction

• Les débuts de l'art électronique

• Les arts médiatiques en 1974

• Entre art et science

• L'esthétisme des machines

• Interaction et immersion

• Conclusion

• Bibliographie

• Sélection d'œuvres - Biographies et entretiens

• Doug Back

• Mowry Baden

• Jean-Pierre Boyer

• Roland Brener

• Diana Burgoyne

• Max Dean

• Alan Dunning

• Murray Favro

• Vera Frenkel

• Juan Geuer

• Laura Kikauka

• Gordon Monahan

• Nancy Paterson

• Catherine Richards

• David Rokeby

• Michael Snow

• Tom Sherman

• Jana Sterbak

• Nell Tenhaaf

• Norman White