Veuillez patienter pendant que nous traitons votre requête

Jim Campbell

Explorations du sens dans l'information quantifiée

Grâce au soutien de la fondation Daniel Langlois en 2000, Jim Campbell a fait une incursion dans la signification visuelle et poétique des infimes quantités d'information numérique composant la représentation numérique conventionnelle. Supposant qu'il est possible de communiquer un sens malgré très peu d'information, Campbell s'est penché sur la façon dont l'esprit humain traite la représentation. Il a conçu une série d'œuvres qui diffèrent en fonction du nombre de pixels utilisés. Expérience d'abstraction numérique, la série Ambiguous Icons s'appuie sur la notion voulant que l'information et le sens diffèrent de manière exponentielle. La faible résolution des œuvres incite le spectateur à chercher la couleur, la forme et le mouvement afin de discerner le sens, et à composer et à imaginer le contexte plutôt qu'à le recevoir passivement.

Le fondement technique de ces œuvres est l'électronique personnalisée de Jim Campbell. Pour cette série, il s'est inspiré d'une théorie élaborée par l'ingénieur Harry Nyquist (1889-1976), à qui l'une des œuvres est dédiée. (1) Nyquist a travaillé chez Bell Labs où il a publié, en 1928, l'article « Certain Topics in Telegraph Transmission ». (2)

Le travail sur la transmission numérique remonte aux années 1920, au moment où Harry Nyquist, chercheur chez Bell System, formulait qu'il est possible d'encoder un signal analogique sous forme numérique à condition d'échantillonner le signal analogique au double de sa fréquence. Comme on estimait, à l'époque, pouvoir transmettre un signal vocal analogique convenable à 4000 Hz, Nyquist pensait devoir échantillonner pareil signal 8000 fois par seconde (2 x 4000). Chaque échantillon pouvait ensuite être encodé et transmis, et le signal encodé renfermerait assez d'information pour pouvoir restaurer le signal vocal d'origine en un signal analogique compréhensible à la réception. (3)

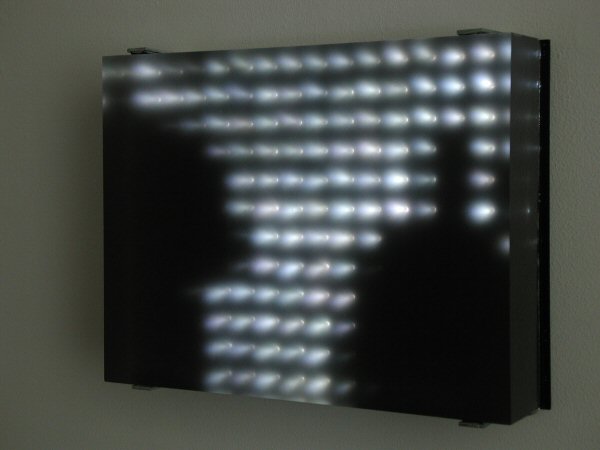

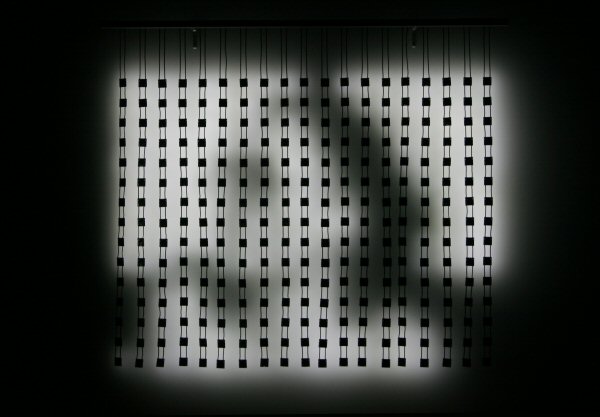

Dans la présente série, Campbell s'intéresse à la notion de filtre du processus de Nyquist pour transformer l'analogique en numérique et vice versa. Dans ses œuvres, Campbell a recours à un véritable filtre ou écran de Plexiglas grâce auquel il est peu probable que le spectateur voit les pixels mêmes. Aussi, bien que Campbell ait réduit considérablement la résolution de l'image jusqu'à l'abstraction, il filtre la pixelisation qui en résulte et rend l'image numérique analogique, presque au sens figuré. Dans Portrait of a Portrait of Harry Nyquist (2000) et Portrait of a Portrait of Claude Shannon (2000), Campbell place des écrans de Plexiglas devant des grilles de DEL illustrant une photo nécrologique de chaque homme. Les pixels étant masqués, des images floues des deux hommes en émergent. Selon Campbell :

« Bien que ces œuvres semblent "hors foyer", je dirais que ce n'est pas l'image qui est rendue hors foyer par l'écran, mais plutôt les pixels ou bribes d'information qui le sont en raison de l'écran. C'est visible sur la bande vidéo, où l'image semble plus "claire" et les pixels moins "clairs" lorsque l'écran de diffusion est placé devant l'image. » (4)

Durant le processus de recherche et de développement, Campbell constate que la nature des pixels crée une différence importante dans la relation que peut avoir le spectateur avec l'œuvre. Il remarque qu'en utilisant des pixels trichromes plutôt que noirs et blancs, il peut en réduire le nombre tout en conservant une image reconnaissable. Comme le note Campbell, Ambiguous Icon #2 Fight (2000) illustre parfaitement ce jeu de pixels. L'œuvre montre, à très faible résolution, du métrage tiré d'un match de boxe. Si Campbell avait conservé les pixels noirs et blancs, il aurait été très difficile de distinguer la forme humaine des boxeurs pendant leurs déplacements. Cependant, avec 88 pixels en trois couleurs, le corps humain jaillit de l'image numérique, les teintes de la chair révélant les formes et le rouge des gants de boxe dégageant un sens à l'image et situant le spectateur.

« Plutôt que de s'attacher à rendre la technologie invisible... Campbell cherche le seuil liminal entre clarté et confusion - ce seuil de "fréquence critique de papillotement" pendant lequel nos yeux captent des images lisibles hors de la statique pure. » (5) À une époque où la technologie prospère sur la simulation et la réplication, Campbell tente de présenter l'inverse et de prouver qu'on peut saisir et appréhender le sens sans surabondance de détails.

Le travail sur la transmission numérique remonte aux années 1920, au moment où Harry Nyquist, chercheur chez Bell System, formulait qu'il est possible d'encoder un signal analogique sous forme numérique à condition d'échantillonner le signal analogique au double de sa fréquence. Comme on estimait, à l'époque, pouvoir transmettre un signal vocal analogique convenable à 4000 Hz, Nyquist pensait devoir échantillonner pareil signal 8000 fois par seconde (2 x 4000). Chaque échantillon pouvait ensuite être encodé et transmis, et le signal encodé renfermerait assez d'information pour pouvoir restaurer le signal vocal d'origine en un signal analogique compréhensible à la réception. (3)

Dans la présente série, Campbell s'intéresse à la notion de filtre du processus de Nyquist pour transformer l'analogique en numérique et vice versa. Dans ses œuvres, Campbell a recours à un véritable filtre ou écran de Plexiglas grâce auquel il est peu probable que le spectateur voit les pixels mêmes. Aussi, bien que Campbell ait réduit considérablement la résolution de l'image jusqu'à l'abstraction, il filtre la pixelisation qui en résulte et rend l'image numérique analogique, presque au sens figuré. Dans Portrait of a Portrait of Harry Nyquist (2000) et Portrait of a Portrait of Claude Shannon (2000), Campbell place des écrans de Plexiglas devant des grilles de DEL illustrant une photo nécrologique de chaque homme. Les pixels étant masqués, des images floues des deux hommes en émergent. Selon Campbell :

« Bien que ces œuvres semblent "hors foyer", je dirais que ce n'est pas l'image qui est rendue hors foyer par l'écran, mais plutôt les pixels ou bribes d'information qui le sont en raison de l'écran. C'est visible sur la bande vidéo, où l'image semble plus "claire" et les pixels moins "clairs" lorsque l'écran de diffusion est placé devant l'image. » (4)

Durant le processus de recherche et de développement, Campbell constate que la nature des pixels crée une différence importante dans la relation que peut avoir le spectateur avec l'œuvre. Il remarque qu'en utilisant des pixels trichromes plutôt que noirs et blancs, il peut en réduire le nombre tout en conservant une image reconnaissable. Comme le note Campbell, Ambiguous Icon #2 Fight (2000) illustre parfaitement ce jeu de pixels. L'œuvre montre, à très faible résolution, du métrage tiré d'un match de boxe. Si Campbell avait conservé les pixels noirs et blancs, il aurait été très difficile de distinguer la forme humaine des boxeurs pendant leurs déplacements. Cependant, avec 88 pixels en trois couleurs, le corps humain jaillit de l'image numérique, les teintes de la chair révélant les formes et le rouge des gants de boxe dégageant un sens à l'image et situant le spectateur.

« Plutôt que de s'attacher à rendre la technologie invisible... Campbell cherche le seuil liminal entre clarté et confusion - ce seuil de "fréquence critique de papillotement" pendant lequel nos yeux captent des images lisibles hors de la statique pure. » (5) À une époque où la technologie prospère sur la simulation et la réplication, Campbell tente de présenter l'inverse et de prouver qu'on peut saisir et appréhender le sens sans surabondance de détails.

Angela Plohman © 2002 FDL

(1) Voir l'œuvre de Jim Campbell Portrait of a Portrait of Harry Nyquist (2000).

(2) Nyquist, Harry, « Certain Topics in Telegraph Transmission », AIEE, Vol. 47 (1928), p. 214-216.

(3) « Developing a Digital Signal », Bell Labs Technology.

(4) Cette citation est tirée du rapport final présenté par Jim Campbell à la fondation Daniel Langlois, août 2001.

(5) Galloway, Alex, « Conversions », Rhizome.org.

Pages liées :

Jim Campbell

Jim CampbellÀ l'origine cinéaste, Campbell s'est tourné vers la science après plusieurs années de travail sur un film personnellement éprouvant à propos de la maladie mentale.

Jim Campbell, Representing Simultaneous Images

Jim Campbell, Representing Simultaneous ImagesL'incrustation est une technique qui permet de faire se chevaucher des trames vidéo multiples sur un même plan.

Ressource externe :

Jim Campbell :

http://www.jimcampbell.tv/

http://www.jimcampbell.tv/